建機に魅せられて興した建設会社がICT施工に挑戦し成功するまで

屋号:野中重機建設株式会社

URL:https://www.njk1991.com/

創業:1991(平成3)年

設立:2013(平成25)年

代表取締役:野中哲之

事業内容:土木工事業/とび・土工工事業/ほ装工事業/しゅんせつ工事業、各種敷地造成工事、各種道路造成工事、建築基礎および造成工事、河川改修・築提工事、その他重機土工事

投光器を持ってきてくれ、法面掘削を6日で終わらせてみせる!

「(斜面が急勾配のため、建機を法肩(頂上)まで運び上げるのが難しいため、背側から回り込んで法面の掘削を始めることを検討していたが)『これが終わらんけんが、もう工期ば割る、トンネルの中もまだ終わらんけん、(トンネルの)開通日ば延ばさんといかん』と半ば諦めていた。それで『俺が行く』と宣言し、1日半で当初のルートを上りきった。そこから『投光器ば持ってこい、1日1段絶対切るぞ! そうせんと終わらんから』と、毎夜22時頃までかかって6日間でちょうど6段分を掘削し終えたんだ。(宣言どおりに法尻まで)俺が下りてきたので、『大変だ、終わらせないといかんごとなった!』と(現場は)大騒動だったよ。そこからは100人くらいの作業員が現場投入されていたな。ICTのおかげなんだ、ここは特に思い出に残っている現場だよ」と、野中重機建設の野中哲之氏は、俵山トンネル外復旧工事を振り返る。

冒頭のエピソードの現場は熊本高森線「俵山トンネル外復旧工事」。

写真は、同社が担当した熊本側坑口での法面掘削工事中の様子を撮影したもの

平成28(2016)年4月16日、熊本県熊本地方(益城町付近)を震源とするマグニチュード7.3の熊本地震が発生した。この地震により、主要幹線道路で土砂崩れや道路の陥没が発生し、交通網が大きく寸断された。特に県道28号熊本高森線(通称阿蘇登山道路)では阿蘇大橋の崩落や周辺の土砂流入が発生し、全面的に通行が不可能に。同年6月の熊本豪雨で工期が遅れた最中の10月末、同社が現場に入り、法面の掘削工事を行った。冒頭のエピソードはこのときのものだ。

野中氏がICTのおかげと言うのは、使用した油圧ショベルがICT建設機械(建機)だったからだ。ICT建機とは情報通信技術(ICT)を活用した建機をいい、GNSS(全球測位衛星システム)やトータルステーションなどのセンサが搭載されている。このICT建機の位置情報をリアルタイムで取得して、建機のオペレータに設計データと現地盤データとの差分をモニタ上で表示するシステムがマシンガイダンス(MG:Machine Guidance)だ。オペレータは、カーナビのようにモニタを参照して手動で建機を操作する。このMGの機能に加え、建機の動きを自動制御するシステムがマシンコントロール(MC:Machine Control)で、たとえば油圧ショベルのバケットが設計データに基づいて自動で掘削するため、オペレータの技術に依存せずに高精度な施工が可能になる。

同社代表取締役の野中哲之氏

同業者は静観するも、「ICT施工の時代が必ず来るよ」

野中氏は、祖父らが経営する建設会社に勤務後、個人創業を経て、2013年に同社を設立した。建機(重機)のリース業を連想させる社名は、野中氏自身の建機への思い入れによるものだ。「父親が重機乗り(オペレータ)で、自分で建機を購入して仕事をしていた。私は3歳頃から建機に乗せてもらって育ってきたから、将来は建機を扱う仕事に就くと決めていた。それで社名に『重機』という言葉を入れたんです」と理由を明かす。

現在自社で保有する建機は14台、すべてICT対応だという。「ICT建機のリースを申し込んでも、すぐに手配可能な機器がないことがしばしばある。リースせず、購入すれば稼働率や生産性も上がり、利益も上がる。リース全盛の風潮には逆行しているかもしれないが、いざというときに建機を保有していなければ、仕事にならない」からだと話す。

ICT建機に初めて触れたのは2013年3月。運転技術には自信があり、半信半疑だったが、「使ってみたら、『これはいい、楽だ』となって。設計データを作っておけば、自動でその高さに合わせて固定されるから、急勾配や地形が複雑でもそのとおりに建機が動く。当時、同業者たちは『様子見だ』と言っていたが、『ICT施工の時代が間もなく来る、導入しよう』と(思った)。施工スピードが全然違うし、手待ちがなく工期も短縮できる。これなら十分元を取れると思った」そうだ。

左はMG対応ICT建機で施工中の運転席の写真。フロント窓越しに実際に稼働中のショベルカーのバケットが見え、

運転席の液晶モニタには3Dガイダンス画像が表示される

オペレータの技能に左右されず正確な施工が行えるのはICT建機の特徴だが、野中氏はMC/MGによって得られる最大のメリットは「丁張が不要になること」だと言う。法面の掘削では一般に丁張を設けて施工の基準とし、斜面角度を正確に保つ必要がある。地山の状態に丁張を設置し、その指示に基づき切土を行い、小段を仕上げる。その後、小段に新たな丁張を設置し、さらに次の切土工程へ進む。この繰り返しにより法面の掘削は行われる。

丁張は施工の基準として重要な役割を果たす半面、特に丁張設置を外部委託する場合、しばしば手待ちが生じ、作業遅延の要因になりやすい。同社の野中まどか氏は、MC/MGによって丁張作業が不要になるメリットを、「丁張を待たなくていい(から時間短縮できる)というのがまず一番。それに危険な場所で丁張しないでいいから、安全に施工できるというのもありますね」と説明する。

取締役専務兼ICT事業部の野中まどか氏。

まどか氏は異業種から転職し、現在は同社のICT関連技術を統括している

建機、ソフト、人材…、MC/MGの工程をゼロから構築

ICT施工には、どんな機器や技術、ノウハウが必要になるのか。MC/MG導入にはまず何から始めたらよいのか――。MC/MGでは「3D測量データ」「3D設計データ」「座標データ」の3種類のデータが必要だ。3D測量データはドローンやレーザースキャナで現況を測量したデータ、3D設計データは現状の地形と設計図面の差分から切土・盛土量を算出するデータ、座標データは人工衛星などを使った位置情報と現場の基準点を突き合わせて補正したデータである。これらをICT建機に取り込むことでMC/MGが可能になる。

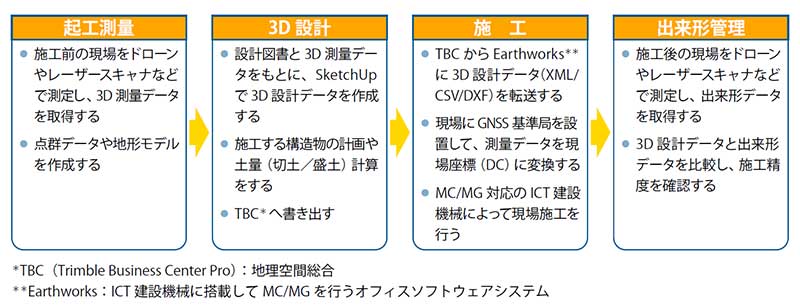

野中重機建設で運用しているICT施工のワークフロー

同社がICT建機を導入した当時、3D測量データや座標データの取得や作成は測量会社に依頼し、3D設計データは野中氏自身が作成していた。当初は土木測量に特化したフリーの2D CADで作成した平面図や縦横断図などを基に3Dデータを作っていた。そのかたわら3D形状を正確かつ直感的に作れる3D CADを探し、試すうち、SketchUpが「点群の地形データと設計データを重ね、現地とすり合わせるのに面を延ばしたり切ったりする(それまで非常に手間がかかっていて難点だった)作業を楽に行える」(野中氏)とわかった。導入以来、「SketchUpが最強のツールだと思う」と断言するほどに、同業者にはSketchUpを勧めまくったそうだ。

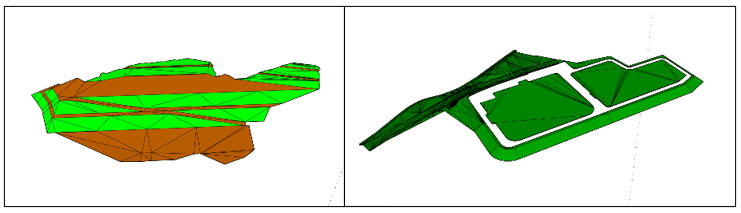

野中重機建設がSketchUpで作成した3D設計データの一部

熊本県で測量事務所を主宰する菅原裕幸氏もSketchUpをプッシュされた一人だ。菅原氏が測量会社に勤務していた頃から同社とは面識や取引きがあり、ドローン測量は菅原氏を特に指名して頼んでいたほどの付き合いだったという。やがて同社が扱うICT施工が増えるにつれ、施工に専念すべきという判断から、3D設計データの制作を外注する必要が生じた。そこで白羽の矢が立ったのが、測量会社を退社し、独立したばかりの菅原氏だった。「『これは絶対今からある仕事やけん、しとったがいいけん、覚えんね』と言って(勧誘した)。(SketchUpに取り組んだ当初は)本当に苦労したようですが」と野中氏は苦笑する。

SketchUp未経験者だった菅原氏に依頼したのは、「3D設計には測量の知識が欠かせないんです。土木では設計図書や設計データを正確に読み取り、それを基に3Dモデルを作成する必要があります。指示された距離と高さを基に立体構造を作るのに、測量に基づいた計算能力」を有しているうえ、「真面目で、何でもかっちり(処理し)、任せたら絶対間違いない仕事をする人」と、野中氏が絶大な信頼を置いているからである。

菅原氏が、3D設計データの作成に初めて取り組んだ圃場整備のエピソードの後日談を最後に紹介しておこう。

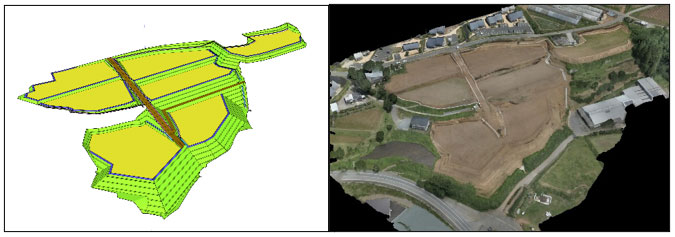

圃場整備用に制作された3D設計データ(左)と竣工写真(右)

工期が押しているなか、たまたま同社保有の全ICT建機がヤードで待機中だったことから、「もう、みんな行け!」(野中氏)と全車を現場に投入し、従業員もオールインしての工事となった。アイドルタイムが最小限になるよう調整して建機をフル稼働させ、「『ここまで集合することはないね』って言いながら施工したんです。小さいのから大きいのまで全部そろって壮観でした」と、まどか氏は熱を帯びたトーンで語る。

圃場整備で投入された同社保有ICT建機の集合写真。

キャタピラー製の油圧ショベルからブルドーザー、振動ローラー、アーティキュレートダンプなどが

ずらりと並ぶさまは圧巻だ

国や自治体を問わず、土木工事は今後、ICT発注への移行が進むだろう。やがて先行者が享受してきた優位性は失われるだろうが、その過程でさまざまな変化が生じるはずだ。野中氏は「俺より上の世代にはうまいオペレータが数多くいたが、現在では60歳以下の熟練オペレータが本当に少なくなっている」と憂う一方で、ICTを活用した作業環境の進化で「若い作業員でもいきなり法面整形工ができるように、すぐに精度が高い施工が可能になる」未来を思い描いてもいるようだ。その日は意外にも間近に迫っているのかもしれない。

-

SketchUp社内標準化の先に見据える業務効率化とBIM/…

SketchUp社内標準化の先に見据える業務効率化とBIM/…

2025.12.01

みらい建設工業 社名:みらい建設工業株式会社 URL:https://www.mirai-const.co.jp

-

建機に魅せられて興した建設会社がICT施工に挑戦し成功するま…

建機に魅せられて興した建設会社がICT施工に挑戦し成功するま…

2025.06.17

野中重機建設株式会社 屋号:野中重機建設株式会社 URL:https://www.njk1991.com/ 創業

-

基礎建設のトップ企業が高難度の杭工事現場で探り当てた3D活用…

基礎建設のトップ企業が高難度の杭工事現場で探り当てた3D活用…

2024.10.23

ジャパンパイル 社名:ジャパンパイル株式会社 URL:https://www.japanpile.co.jp/

<株式会社アルファコックス>

建築・土木・インテリア関連CG・

3Dモデルソフトウェアの販売・サポート