i-Constructionとは?i-Construction 2.0との違いや導入メリットや事例をわかりやすく解説!

建設業界では人材不足や高齢化、インフラ老朽化などの課題が深刻化しています。こうした状況に対応するため、国土交通省は「i-Construction」を推進してきました。さらに2024年には進化版の「i-Construction 2.0」が発表され、AIや自動化の導入によって省人化や安全性の向上を目指しています。

この記事では、i-Constructionとi-Construction 2.0の違いや具体的な取り組み、導入メリットや課題、事例をまとめて紹介します。

目次

i-Constructionとは

i-Construction(アイ・コンストラクション)は、国土交通省が2016年に開始した「生産革命プロジェクト」の一環で、建設現場にICTを導入して生産性向上と労働環境改善を目指す取り組みです。測量から維持管理まで建設プロセス全体を効率化し、人手不足や高齢化への対応、安全性の確保を図りつつ、「3K」のイメージを刷新し「新3K」の実現を目指しています。

i-Construction導入背景

生産年齢人口の減少と高齢化

日本の人口減少と超高齢化により建設業界の人手不足は深刻化していました。2014年時点では50歳以上の技能労働者153万人のうち約110万人が2025年までに離職すると予測され、若年層は全体の10%以下にとどまっていました。

2030年までには生産年齢人口は毎年約1%減少し、2040年には2020年比で約2割減少すると見込まれています。

「3K」(きつい、汚い、危険)イメージ

建設業は「きつい、汚い、危険」という「3K」のイメージが強く、これが若者の業界離れや新たな人材の確保を困難にしていました。この厳しい労働環境が、働き方改革とは縁遠い状況を生み出していたのです。

建設業界特有の労働生産性の低さ

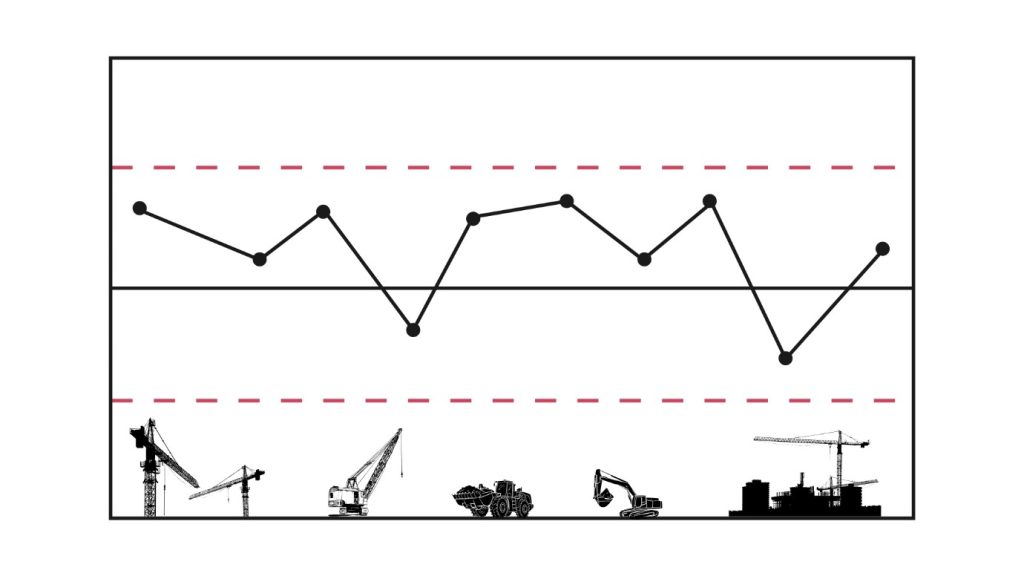

建設業界の労働生産性は製造業に比べて低水準が続いており、現場ごとに条件が異なる単品受注生産や重層下請構造が標準化と効率化を妨げていました。特に土工やコンクリート工など主要工種では、過去30年間ほとんど生産性が向上していないという課題があります。

災害の激甚化・頻発化とインフラの老朽化

災害対策や老朽化したインフラの維持管理や更新といった社会的なニーズが増大しているにもかかわらず、労働力不足が課題となっていました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の本格化

社会全体のデジタル化を背景に、建設業界でもデジタル技術の導入が必須となり、国土交通省は2015年に「建設現場の生産性革命」を打ち出し、2016年にi-Constructionを提唱しました。同年9月の未来投資会議で当時の安倍総理が「2025年までに建設現場の生産性を2割向上させる」目標を指示したことが、本格始動の大きな契機となったのです。

i-Constructionの「3つの柱」

i-Constructionは、主に以下の「3つの柱」に基づいて推進されています。

ICTの全面的な活用(ICT土工)

調査・測量から設計、施工、検査までの建設プロセス全体にICTを導入します。具体的には、ドローンによる3D測量や3D設計データ、ICT建機の自動制御を活用することで、短時間で高精度な作業を実現するものです。これにより施工量や工期の算出が自動化され、経験の浅いオペレーターでも高精度な施工が可能となり、検査や書類作成も効率化されます。

3D測量については、こちらで詳しく紹介しております。

全体最適の導入(規格の標準化)

コンクリート工などの構造物の設計、発注、材料調達、加工、組み立て、維持管理といった一連の生産工程全体を最適化する考え方です。部材の規格を標準化し、工場で製作されたプレキャスト製品やユニット鉄筋を活用することで、コスト削減と生産性の向上を目指します。

施工時期の平準化

年間を通して工事量を安定化させる施策で、特に公共工事における年度末への工事集中を解消することを目指すものです。これにより、限られた人材を効率的に活用し、経営の安定化や労働者の待遇改善、機材の稼働率向上に繋がると期待されています。

i-Construction 2.0とは

i-Construction 2.0(アイ・コンストラクション 2.0)とは、国土交通省が2024年4月16日に策定・発表した、建設現場の生産性向上と省人化を目指す新しい取り組みです。2016年4月から推進されてきた従来のi-Constructionを、時代の変化と技術の進展に合わせてバージョンアップさせたもので、これまでの取り組みで得られた成果をさらに発展させることを目的としています。

従来のi-Constructionとの違い

従来のi-Constructionは、ICT技術の導入による「業務効率化」に焦点を当てていました。これに対しi-Construction 2.0は、AIや自動化技術、データ連携を駆使した建設現場全体の「オートメーション化」労働力不足の解消と大幅な省人化を最重要課題として捉えています。i-Construction 2.0では、現場作業の効率化だけでなく、働く場所や時間の柔軟性を高め、働き方そのものの抜本的な変革を目指しています。

i-Construction 2.0の「3つの柱」

i-Construction 2.0は、これらの目標達成のために以下の「3つの柱」を掲げています。

施工のオートメーション化

ICTを最大限に活用し建設機械の自動化・遠隔化を推進することで、一人で複数の機械を操作する「一人多役」の施工を実現し、従来の「3K」イメージを根本から変革することを目指しています。

具体的には、自動施工の安全ルール策定や試行工事、遠隔施工の一般工事への普及、施工データを集約・共有する「施工データプラットフォーム」の整備、2025年からのICT施工の原則化、そして異なるメーカーの機械を統一制御できる「共通制御信号」の開発などが進められています。

データ連携のオートメーション化

BIM/CIMを推進し、建設プロセス全体の3次元データ化と一気通貫での活用環境の構築を目指しています。そのメリットは、手入力や重複作業をなくし、調査や資料検索の手間が削減できることです。

具体的な取り組みとしては、設計データを積算やICT建機、工場製作で活用する仕組みづくりが挙げられます。また、3次元モデルの標準化と契約図書化、デジタルツインやAR/VRによる施工シミュレーションや施工データ検索の効率化、情報共有システム拡充によるペーパーレス化などが進められています。

施工管理のオートメーション化

i-Construction 2.0では、リモート技術や工場製品の活用によって施工のムリ・ムダ・ムラを排除し、現場と設計のデータ同期による効率的な工程管理を目指しています。

具体的には、カメラやWebを用いたリモート監督検査の適用拡大、ロボットによる遠隔点検の検討、高速ネットワーク(100Gbps)の全国整備、プレキャスト製品の標準化と普及などが挙げられます。また、ドローンやAIを活用した屋外作業のリモート化・オフサイト化などが進められています。

i-Construction 2.0が目指す建設現場の具体的な変革

省人化・生産性の向上

2040年度までに生産性を2023年比で1.5倍以上、すなわち3割以上の省人化を目標としています。その背景にあるのは、生産年齢人口が2020年比で約2割減少すると予測される中、同等以上の生産性を維持する必要があるということです。

BIM/CIMによる自動設計の普及や、省人化が難しい分野での好事例活用により、この目標達成を目指しています。

BIM/CIMについては、こちらで解説しております。

建設現場の安全確保

建設機械が関与する死亡事故が労働災害全体の約2割を占める状況を踏まえ、自動化や遠隔化によって人的リスクを最小限に抑え、安全性を大幅に向上させることを目指します。

柔軟な働き方の実現と多様な人材の登用

建設業界に根強い「きつい・汚い・危険」のイメージを払拭し、若者や女性など多様な人材が活躍できる環境づくりを進めています。例えば、炎天下の作業を事務所で行える仕組みやクラウドサービスの活用により、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を可能にします。

賃金水準や労働環境の大幅な改善

「給与がよく、休暇が取れ、希望がもてる建設業」という「新3K」の実現を掲げています。オートメーション化や柔軟な働き方で生産性を高め、完全週休二日制の確保など、他業種と変わらないレベルの労働環境を目指すものです。

導入における課題

設備投資の負担が大きい

i-Constructionを導入し、建設業務のプロセスをICT化するためには、ICT建設機械をはじめとする複数のICT機器を新たに購入する必要があるため、多額の設備投資コストが発生します。この初期投資は、特に資金が潤沢でない中小企業にとっては大きな負担となり、導入に踏み切れないケースも多いでしょう。そのため、比較的導入しやすいドローンやICT建機のリース活用が推奨されています。

従来とは異なるスキルの習得が必要

ICT建機の導入はi-Construction推進の鍵となりますが、その操作には従来とは異なる専門的なスキルが求められます。

例えば、ドローンの飛行計画や撮影を正確に行う技術、測量データを扱うソフトウェアの操作方法などを現場で働く労働者が習得できなければ、せっかく導入したICT建機を十分に活用することができません。そのため、新技術に対応できる人材の獲得や育成が不可欠です。

高度なICT技術の普及不足

i-Constructionの推進により、土木工事におけるICT施工率は一定の成果を上げています。しかし、一人で複数の建設機械を同時に操作する技術や、陸上・海上工事の自動化技術といったより高度なICT技術の普及が十分に進んでいないのが現状です。このままでは生産性向上が頭打ちになる恐れがあるため、さらなる省人化対策に取り組む必要があります。

i-Constructionの導入事例

i-Constructionは、実際の現場でどのように活用され、どのような成果を上げているのでしょうか。ここでは、導入事例として「菅原測量」と「野中重機建設」の取り組みを紹介します。

菅原測量 – ICT測量と3D設計の取り組み

菅原測量では、長年のキャリアを持つ菅原氏が「ICTに対応しなければ仕事量は当時の3分の1に減っていただろう」と語るように、早期からICT化に取り組んできました。

従来の杭打ちや横断測量に代わり、現在はドローンによる範囲撮影と点群データ解析を活用しています。主力機のDJI Matrice 300 RTKと高性能カメラが、撮影効率と処理速度を大幅に改善し、人員や作業時間の削減、作業負担の軽減を実現しました。

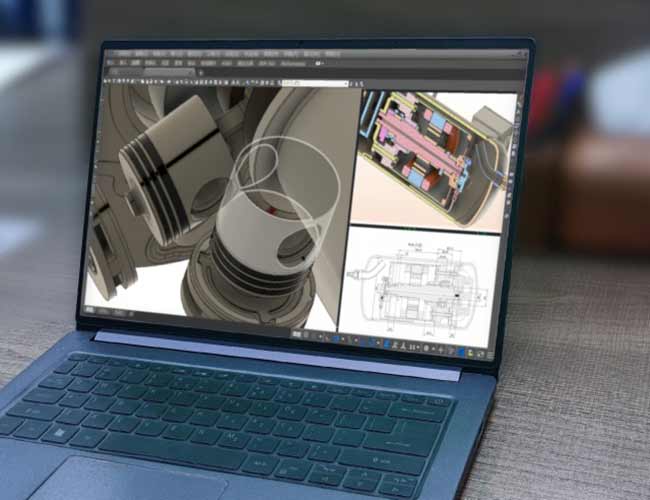

野中重機建設から依頼を受けた圃場整備工事では、急勾配の農地を平坦な圃場に整備するため、ICT建機施工用の3D設計データを作成しました。従来の2D CADでは対応が難しく、ドローンで取得した地形データをもとにSketchUpを活用し、切土・盛土のバランスを複数回シミュレーション。効率的な修正作業を繰り返すことで、最適化された高品質なデータを完成させ、現在は第3弾の圃場整備にも取り組んでいます。

本事例の詳細はこちらをご覧ください。

野中重機建設 – ICT施工の推進と設備投資

野中重機建設は、代表取締役・野中哲之氏が2013年にICT建機に触れた際、「ICT施工の時代が必ず来る」と確信し、いち早く導入を決断しました。現在では保有する14台すべてがICT対応機です。リースではなく購入により設備を整備することで、稼働率と生産性の向上を実現しています。大きな効果として、*庁張り(ちょうばり)の不要化が挙げられ、安全性の向上と工期短縮を実現しています。

_

また同社は、MC/MG施工に不可欠な3D設計データの整備にも注力しており、特にSketchUpを高く評価しています。「点群データと設計データを重ねて調整する作業が容易」とし、「最強のツール」と表現するほどです。

こうしたICT建機と3D設計データの活用により、熟練オペレーターの不足を補い、若手でも高精度な施工を可能にする体制を築いています。

*庁張りとは:建造物をつくる前に、施工の基準となる仮設物を木杭・水糸・貫板などで設置すること

本事例の詳細はこちらをご覧ください。

事例の企業で活用されている、点群データを直感操作で3Dモデル化できるソフト「Scan Essentials」と「SketchUp」については、以下の資料をダウンロードしてご覧ください。

まとめ

i-Constructionは、建設業界が抱える人手不足や高齢化、生産性の低さといった課題に対応するために推進されてきました。従来はICTの活用による効率化を軸としていましたが、i-Construction 2.0ではAIや自動化を取り入れ、現場全体のオートメーション化、省人化、安全性向上へと発展しています。実際の事例からも分かるように、技術導入は精度や効率を改善し、働き方改革の実現にもつながるものです。導入には費用や人材育成などの課題もありますが、支援制度や事例を参考にしながら取り組みを進めることで、今後の建設現場における持続的な発展が期待されます。

-

3Dモデリングとは?仕組みや作り方、ソフトの選び方までを徹底…

3Dモデリングとは?仕組みや作り方、ソフトの選び方までを徹底…

2026.02.06

3Dモデリングは、建築・製造・ゲーム・医療など、今やあらゆる分野で必要とされる“ものづくりの基盤技術”です。 し

-

建築パースとは?制作方法や必要なスキルなどを解説!…

建築パースとは?制作方法や必要なスキルなどを解説!…

2026.01.19

建築パースは、建物の「完成後の姿」を立体的に伝えるための重要な表現手法です。 プレゼンや設計検討に欠かせない存在

-

建設DXとは?課題を解決する建設DXのメリットや活用される技…

建設DXとは?課題を解決する建設DXのメリットや活用される技…

2025.12.23

人手不足の深刻化や長時間労働、低い生産性など、日本の建設業界は複数の構造的な課題を同時に抱えています。こうした状

<株式会社アルファコックス>

建築・土木・インテリア関連CG・

3Dモデルソフトウェアの販売・サポート