3D測量とは?主な測量手法や活用事例まで徹底解説!

近年、建設・土木や防災、文化財保護など幅広い分野で注目を集めているのが「3D測量」です。従来の測量方法では困難だった複雑な形状や広範囲の地形も、短時間で高精度にデータ化できる点が大きな特長です。

本記事では、3D測量の基礎知識から仕組み、主な手法やメリット、さらには活用分野や具体的な事例を紹介していきます。

3D測量とは

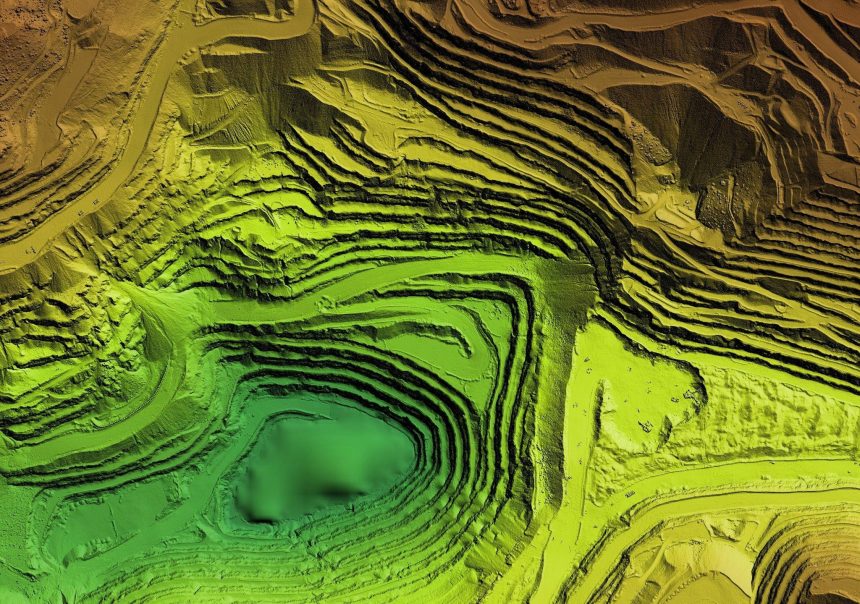

3D測量(3次元測量)は、レーザー光や光学センサーを用いて対象物の3次元的な形状や位置を高精度に計測し、3次元データ(点群データ)として取得する技術です。

3D測量技術を搭載した装置は、秒間数十万〜数百万点のレーザーを照射し、短時間で広範囲の詳細なデータを収集できます。取得されたデータは専用ソフトウェアで処理され、精密な3Dモデルや断面図などが作成されます。

点群データについては、こちらで詳しく紹介しております。

従来の測量方法の課題

従来の測量はトータルステーションが主流でしたが、時間と労力がかかり、複雑な形状の計測や住宅密集地、森林などでの観測が難しいという課題がありました。また、高所や危険地帯での作業リスク、人為的ミスの可能性が高まることも制約となっていました。

こうした課題を解決できる技術として登場したのが3D測量です。従来の「単点」計測ではなく、短時間に大量かつ「面」的な3次元座標(点群データ)を取得できる技術であり、レーザースキャナーの普及によって急速に発展しました。地上型・UAV(ドローン)・航空機・車載型など多様な方式で活用され、測量の効率化と安全性を大幅に改善したのです。

3D測量は国土交通省が推進する「i-Construction」の中で必須技術と位置づけられ、建設業の生産性向上と業界全体のデジタル化を支える存在となっています。

3D測量の手法と種類

3D測量には多様な方法があり、それぞれに特徴と適した用途があります。以下では主要な手法を紹介します。

地上型レーザースキャナー

地面に設置したレーザースキャナーからパルス式レーザーを照射し、対象物に反射して戻るまでの時間と照射角度を計測することで、対象物の3次元座標(X, Y, Z)を点群データとして取得する手法です。短時間で大量の3次元座標を面として収集できるため、高精度で高密度なデータを得られます。使用される機器は、据付式の3Dスキャナーやトータルステーション一体型モデルが代表的です。

この手法のメリットは、他のレーザー計測手法と比べて高精度かつ高密度な点群データを取得できることに加え、短時間で測量を完了できるため作業効率を大幅に高められる点です。また、対象物と近い距離から計測するため安定性が高く、ICT舗装における出来形管理や設計、砂防分野の計画・施工など、多様な場面で活用できるのも大きな強みだと言えます。

UAV写真点群測量

UAV(ドローン)に搭載したカメラで地形や建物をさまざまな角度から撮影し、重なり合う複数の写真を解析して3次元点群データを抽出して、デジタル上で立体形状を復元する測量手法です。航空写真測量を小型化・効率化した方法とも言え、広範囲を短時間で把握できる点が大きな特長です。使用機器は、主にカメラを搭載したドローン(UAV)を活用します。

この手法のメリットとしては、立ち入りが困難な場所や広大な地形の測量を効率化できることです。従来の測量方法と比べて広範囲を短時間で計測できます。低空飛行による高解像度データの取得も可能で、災害発生時など人が入れない現場の状況把握にも有効です。

UAVレーザー測量

ドローン(UAV)にレーザースキャナーを搭載し、レーザーを照射して対象物を計測する手法です。UAV写真点群測量がカメラ画像の解析によって3Dデータを生成するのに対し、UAVレーザー測量はレーザー光の反射を利用するため、木々の隙間を通して地表の形状を把握しやすくなるのが大きな特徴です。

この手法は、樹木が多い山間部など植生下の地形データ取得に非常に適しており、日照が不十分な状況でも計測可能です。局地的な範囲で高密度な点群データを取得できるため、人が立ち入れない場所での測量にも活用されています。

MMS(モービルマッピングシステム)/車載写真レーザー測量

MMS(モービルマッピングシステム)は、車両にレーザースキャナーや360度カメラ、走行距離計、GNSSアンテナなどを搭載し、走行しながら周辺の3Dデータと写真情報を同時に取得する測量手法です。リアルタイムでデータを収集できるため、大規模な地域を迅速かつ精密にマッピングできます。

この手法は、主に道路やトンネル、都市の街路といった車両が走行できる範囲の測量に使われます。交通規制が不要なケースも多く、人が立ち入れない場所やトンネル内部のように上空からの計測が難しい環境でも有効です。そのため、交通計画や都市計画、インフラ管理、工事完成図書の作成、構造物の点検・巡視など、幅広い分野で活用されています。

航空レーザー測量

航空レーザー測量は、有人航空機(ヘリコプターやセスナ)にレーザースキャナー、GNSS受信機、IMU(慣性計測装置)を搭載し、上空から地表面にレーザー光を照射して距離を計測する手法です。GNSSとIMUの情報を組み合わせることで航空機の位置や姿勢を正確に把握し、高密度・高精度な3次元点群データを取得することができます。

この手法は、広範囲の地形を効率的に計測できる点が大きな特長です。特に森林地帯では、従来の航空写真測量では難しかった地形データを取得できます。また、地上から立ち入ることができない区域のデータも収集できるため、災害・防災、河川砂防、森林管理などの分野で広く活用されています。

空中写真測量

航空写真測量は、有人航空機(セスナなど)に搭載したカメラで広範囲の空中写真を撮影し、複数の重複する写真から対象地点の3次元位置座標を抽出して点群データを生成する手法です。撮影時にはGNSS受信機とIMUで航空機の位置と姿勢を計測します。その後、画像上の傾きを補正する正射変換を行うことでオルソ画像を作成して、地形図などの成果物に利用します。

この手法は、上空から広域を一度に計測できるため、地上から立ち入れない区域のデータ取得に適しています。さらに、写真データを用いることで現地の状況を視覚的に把握できる点も大きなメリットです。

衛星測量

衛星測量は、人工衛星に搭載されたセンサーから地表の観測データを取得して歪みを補正し、オルソ画像や地形情報として利用する方法です。可視光や近赤外線など複数の波長を組み合わせて解析できるため、広範囲にわたる地形の特徴や環境変化を3次元的に把握できます。

この手法の最大の特長は、航空写真測量に比べてはるかに広範囲を一度に観測できる点です。また、航空機の飛行が困難な地域でも観測可能であり、国際的な規模の調査や長期的な地形変化のモニタリングに適しています。

水中音波測定(マルチビーム測深)

マルチビーム測深は、測量船の船底に搭載した音波送受信装置から扇状の音波(マルチビーム)を海底に向けて発射し、その反響を解析して海底地形を取得する手法です。数メートルの浅所から数千メートルの深海まで対応できる機種が存在し、水中の地形を面的に、かつ高精度に計測できるという特徴があります。

この手法は、海岸や港湾、河川、ダム貯水池などの詳細な地形把握に適しています。また、取得したデータを陸上部の点群データと組み合わせることで、水陸一体のデータとして活用できる点も大きなメリットです。

スマートフォン測量

スマートフォン測量は、LiDAR機能を搭載したスマートフォンやタブレットに専用アプリをインストールし、GNSS受信機と連携させて行う手法です。現場を歩きながら画面をタップするだけで位置情報と3D測量データを同時に取得でき、その場で確認したりデータをクラウドで共有することができます。

この手法の大きな魅力は、超低コストで3D測量を始められる点です。従来の地上型レーザースキャナーに比べて約1/100の費用で導入でき、専門知識がなくても簡単に操作できます。例えば、小規模な現場やドローンや大型機器の搬入が難しいトンネル内や建物内といった場所でも活用しやすい点も大きなメリットです。

3D測量のメリット

3D測量を導入することで、次のようなメリットがあります。

測量精度の向上と複雑な形状への対応

3D測量は、最新の光学センサーやレーザー技術を活用することで、地形や構造物をきわめて細かい点群データとして取得できるのが特長です。従来の測量では表現しにくかった複雑な形状を細部まで正確に再現できるなど、測量精度を大きく高められます。また、設計段階や製造工程においても高精度なデータをもとに品質を管理できるため、工事や製造現場での信頼性向上につながります。

特に地上型レーザースキャナーは、他のレーザー計測手法に比べて高精度かつ高密度な点群データを取得できる代表的な機器です。曲面や入り組んだ構造を持つ対象物でもレーザーが隅々まで届き、精度の高い計測ができるようになります。

歴史的建造物の装飾や自然の地形、大規模な工業プラントや複雑な配管系統といった対象も正確にデータ化し、3Dモデルへと反映することが可能です。

測量業務の効率化と時間短縮

3D測量は、3D測量では、機器を回転させながら広範囲を一度に捉えられる機種もあるため、従来のように測点を一つずつ計測する手間が不要です。レーザーは毎秒数十万から数百万点もの座標を取得できるため、広い敷地でも短時間で全体像を把握できます。

また、自動化されたデータ収集プロセスによって、現場の作業工数の大幅な削減が可能です。そのため、大規模なエリアや複雑な構造物でも短時間で豊富なデータを取得できます。例えば、従来のトータルステーション測量と比べ、レーザースキャナーは作業工数をおおむね3割程度削減でき、さらにUAVレーザー測量では効率が約6分の1にまで向上したケースもあります。

作業環境の安全性向上

3D測量は、従来の測量方法と比べて作業時の安全性が大きく向上します。危険なエリアや遠隔地での計測を機器が代行するため、建設現場や災害地域といった人の立ち入りが難しい場所でも、安全にデータ収集が可能です。

また、従来は作業員が機材を持って測点まで移動する必要がありましたが、3D測量を導入すれば少人数でも作業を完結でき、現場の負担を抑えられます。その結果、作業員のリスクを減らすと同時に業務効率の向上も期待できます。

データ管理と活用の容易さ

3D測量で取得した情報はデジタルデータとして保存されるため、長期間の保管が容易です。データ保存にクラウドを利用すればリアルタイムでの共有も実現します。データは簡単にやり取りできるため、遠隔地からでも施工現場の様子を確認でき、必要なときにすぐにアクセスすることが可能です。

また、点群データは回転や断面表示、寸法・距離・体積の測定など多様な編集が可能で、CADソフトと連携すれば測量業務全体の効率化につながります。災害シミュレーションや景観計画、経年劣化の記録・比較といった応用も進んでおり、現場を超えた幅広い分野で活用されています。

3Dモデルや点群データを用いることで、クライアントやエンドユーザーとのコミュニケーションがスムーズになりますので、設計段階でのミスマッチを防ぐ効果も期待できるでしょう。

こうしたメリットによって、3D測量は建築、土木をはじめ、農業、防災、文化財保護といった幅広い業界で導入が進んでいます。

3D測量の主な活用分野

3D測量が実際にどのような場面で使われているのか、分野ごとに紹介します。

建築

建築業界では、設計から施工、そして維持管理に至るまで3D測量が広く利用されています。

例えば設計段階では、既存建物を3Dモデルとして正確に再現することで、リノベーションや増築の計画に活かせます。施工段階では、現場の進捗を計測し設計図との誤差をリアルタイムに確認できるため、問題を早期に発見して修正することが可能です。

また、取得した測定データをネットワーク経由で共有すれば、遠隔地から施工現場を管理できる点も大きなメリットになります。完成後には、建物の経年変化や損傷の様子を正確に残して維持管理を効率化することも可能です。

土木

3D測量は、土木分野の広域な地形計測や構造物の調査に大きな進展をもたらしています。

道路や橋梁の設計や施工では、既存の地形や構造物を高い精度でスキャンして詳細な3Dモデルを構築し、設計の最適化に活かされています。トンネル工事では、掘削の進捗や出来形を確認する手段として用いられ、狭い暗所でも迅速かつ安全にデータを取得できることが特徴です。

また、河川や海岸の維持管理では、堤防や護岸を定期的にスキャンして形状の変化を把握することで、浸食や堆積の状況を捉えることができます。

こうした活用は、工事開始前の地形調査から施工中の進捗把握、竣工後の検査や納品資料の作成まで、土木事業全体を支える重要な役割を担っているのです。

防災分野

防災分野においては、3D測量が災害対策から被害の把握、復旧や復興まで幅広く用いられています。災害発生前には、地形や建造物を詳細に3Dモデル化し、洪水や土砂災害のシミュレーションに活用することで、精密なハザードマップ作成や避難計画の策定に役立つのです。

実際に災害が起きた場合には、被災地の状況を迅速かつ正確に捉え、地震後の建物の傾斜や地盤変位を高精度で計測して、二次災害リスクを評価します。また、被災前後の3Dデータを比較することで復旧や復興の計画立案、再建作業の効率化が可能です。

文化財保護/デジタルアーカイブ

文化財保護では、3D測量が歴史的建造物や遺跡の保存といった活用において重要な役割を担っています。長い年月で劣化した文化財も、詳細な3Dモデルを構築することで、緻密で正確なデータの保存を実現できます。

デジタルによって将来の修復や再建に必要な基盤データを残すことができるほか、微細な損傷や経年による変化も高精度に把握できるため、将来を見越した保全や修復計画が可能です。

また、生成した3DモデルをVRやARと連携させれば、古い文化財を実物のように展示できるため、文化財の保護と利活用を両立させる新たな方法へとつながります。

デジタルアーカイブについては、こちらで詳細を解説していますのでご覧ください。

農業分野

農業分野では、3D測量が「スマート農業」の実現を支える重要な技術として導入されています。

例えば、3Dレーザースキャナー搭載のドローンなどを活用した測量で土地の詳細なデータを取得すれば、最適な土地活用や農業機械の自動運転に役立ちます。

また、広範囲の3Dマッピングを行うことで、作物の生育状況や病害虫の発生を早期に把握することも可能です。

ICT(情報通信技術)を活用したドローン操作も可能になるため、農業従事者は現場に出向かなくても遠隔で状況を確認でき、作業負荷を大幅に軽減できます。高齢化や労働力不足が課題となる農業において、3D測量は生産性と効率性を高める重要な役割を担っているのです。

3D測量データを設計に活かすSketchUp

3D測量で取得した点群データは、単なる測量成果にとどまらず、設計や施工に直結する重要な情報資源です。これらを最大限に活用するには、直感的で扱いやすい設計ソフトとの連携が欠かせません。そこでおすすめなのがSketchUp です。

SketchUpとは

SketchUp は、世界中の建築や土木分野などで広く使われている3Dモデリングソフトで、直感的な操作性を備えている点が最大の特徴です。複雑な建築物や土木構造物もシンプルな操作でモデリングできるため、3D測量の専門知識を持たない人でも扱いやすく、多様なプロジェクトで導入が進んでいます。

SketchUp Proの上位シリーズ、「SketchUp Pro Scan」、「SketchUp Pro Advanced Workflow」「SketchUp Studio」に付属するプラグインソフト「ScanEssetials」で、3D測量で取得した点群データをSketchUp上に直接取り込み、背景参照しながら3Dモデリングを進められるようになります。これにより、測量担当者と設計担当者の間でデータの変換や情報伝達によるロスがなくなり、設計の精度向上や業務の効率化、手戻りの削減を可能にします。

3D測量の活用事例

ここでは3D測量を導入した企業の事例を紹介します。

野中重機建設株式会社

野中重機建設株式会社は、ICT施工に積極的に挑戦することで、生産性向上と工期短縮を実現してきた建設会社です。特に3D測量と建機のICT化を組み合わせることで、難易度の高い現場でも効率的な施工を可能にしました。

導入前

熊本高森線の「俵山トンネル外復旧工事」では、斜面が急勾配なため、施工ルート確保が困難で、工期遅延が懸念され関係者は諦めかけていました。また、丁張の設置は危険な作業を伴い、外部委託すると手待ちによる作業遅延の要因となっていました。

導入後

3D測量データに基づきICT建機を活用することで、正確な施工が可能になりました。その結果、工期遅延が懸念されていた法面掘削作業を、社長自らが6日間で6段分を掘削し終えるという大幅な工期短縮を達成します。また、3D測量とICT化の組み合わせによって「丁張が不要」となったことで、安全性や施工精度も向上しました。この成功は現場に大きな影響を与え、ICT施工の効果を示す代表的な成功事例となったのです。

本事例の詳細はこちらをご覧ください。

菅原測量

熊本県荒尾市に拠点を置く個人測量事務所「菅原測量」は、UAV測量や地上型レーザー測量を取り入れ、ICT施工を支援する取り組みを進めています。特にSketchUpを活用した3D設計データの作成によって、建設会社と連携しながらICT建機を用いた施工に対応しています。

導入前

従来の測量業務が減少し、ICTに対応しなければ仕事量は当時の3分の1程度になってしまうのではないか、という状況でした。また、圃場整備の3D設計依頼を受けましたが、当初は2D CADとSketchUpを併用してモデリングを試み、「これではとても無理だ」と感じて行き詰まります。

そして、個人で営む測量事務所として、「今までの流れのままでいい」とするか、意欲をもって「次の段階に行く」かの選択を迫られたのです。

導入後

ドローンで測量した敷地データをもとに、3Dモデリングソフトを用いて圃場整備の3D設計に初めて取り組みました。その中で、切土・盛土計画では、最適な土量となるまで5、6回設計し直すシミュレーションを繰り返した結果、「SketchUpでないと多分無理だろう」という結論に達します。

作成された3D設計データは、地理空間総合オフィスソフトウェアを経由し、ICT建設機械用のTINデータに加工され、LandXML形式で納品されました。また、納品した設計データは十分な品質が確保されていたとの評価です。

これらを経て、現在は第3弾の圃場整備にも取り組んでいます。

本事例の詳細はこちらをご覧ください。

事例に登場している製品「SketchUp」については、以下をご覧ください。

まとめ

3D測量は、従来の測量手法では困難だった複雑な地形や大規模構造物を、短時間かつ高精度に計測できる画期的な技術です。地上型レーザースキャナーやUAV、MMS、航空測量など多様な手法が登場し、活用範囲は建設・土木、防災、文化財保護、農業など多岐にわたります。

その効果は、作業効率の向上や安全性の確保、精度の高い成果物の提供にとどまらず、BIM/CIMやICT施工といったデジタル技術との融合により、業界全体の生産性を大きく押し上げています。さらに、文化財の保護や防災対策、スマート農業といった分野にも活用が進み、社会基盤の発展や安全性の強化に貢献しているのです。

今後は技術の進化や制度整備とともに、3D測量が標準的な測量手法としてさらに普及していくことが予想されます。導入に際しては、それぞれの目的や現場条件に応じて最適な手法を選択し、業務効率化と品質向上の両立を目指すことが重要です。

本記事で紹介した『Scan Essentials』について詳しくは以下の動画をご覧ください。

Scan Essentialsの付属しているSketchUpはこちら

SketchUp Studio サブスクリプション Windows版 標準パック

SketchUp Pro Advanced Workflows サブスクリプション

SketchUp Pro Scan サブスクリプション

-

建設DXとは?課題を解決する建設DXのメリットや活用される技…

建設DXとは?課題を解決する建設DXのメリットや活用される技…

2025.12.23

人手不足の深刻化や長時間労働、低い生産性など、日本の建設業界は複数の構造的な課題を同時に抱えています。こうした状

-

SLAM(スラム)とは?仕組み・種類・活用事例まで徹底解説!…

SLAM(スラム)とは?仕組み・種類・活用事例まで徹底解説!…

2025.11.21

「自動運転やロボットがどうして迷わずに動けるのか?」その裏側にあるのが、SLAMという技術です。GNSSが届かな

-

LiDARとは?種類仕組みから活用事例まで徹底解説!…

LiDARとは?種類仕組みから活用事例まで徹底解説!…

2025.11.20

LiDAR(ライダー)は、レーザーの光を当てて反射を調べることで、物の距離や形を正確に測る技術です。自動運転の車

<株式会社アルファコックス>

建築・土木・インテリア関連CG・

3Dモデルソフトウェアの販売・サポート