点群データとは?データの取得方法から3Dモデル化手順まで徹底解説!

「点群データ」は、建設・土木業界や都市計画、製造業、さらには文化財保存の分野で注目を集めています。レーザースキャナやドローンなどで空間をスキャンし、無数の点の集合体として現場を3次元的に記録できる技術です。

点群データを活用することで、現場の「ありのままの姿」を高精度に捉え、測量・設計・施工管理を効率化するだけでなく、防災や維持管理、デジタルアーカイブといった幅広い用途に役立ちます。

本記事では、点群データの基礎知識から取得方法、処理・3Dモデル化の流れ、具体的な活用事例、そして導入メリットや課題までをわかりやすく解説します。

目次

点群データとは

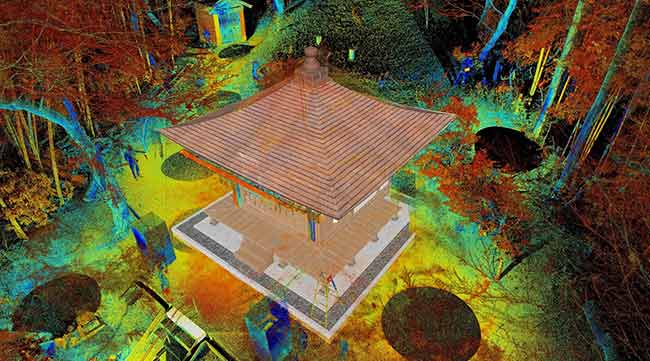

※航空ドローンで取得した点群データを使い、静岡のとある街並みを再現したもの(出典:静岡県PCDB)

点群データとは、3次元空間に存在する物体や環境の形状を、無数の点の集まりとして記録したデジタルデータのことです。各点は、X・Y・Zの3次元の位置情報を持っています。データの取得方法によっては、色情報や明度、レーザー反射の強弱、地表・水部などの分類情報、法線ベクトルといった属性が付与される場合もあります。

こうした特徴により、微細な形状を精緻に表現でき、対象物の大きさや位置を正確に把握することが可能です。その精度はミリ単位の測量にも対応でき、建設・土木、都市計画、製造業、文化財の保存など多様な分野で活用が進んでいます。

点群データが持つ情報

先にも触れたように、点群データには、単なる座標情報だけでなく、多様な属性情報を付与できます。これにより、空間の形状だけでなく質的な特徴まで把握できるのが大きな強みです。

空間上の位置情報

3次元座標(X・Y・Z)

各点は空間内での位置を示す直交座標を持ち、その集合によって現実の形状をデジタル空間に精密に再現できます。

絶対座標(緯度、経度、標高/高さ)

地理情報システム(GIS)での活用やドローン・航空レーザー測量で取得された点群データには、GPSによる絶対座標が含まれています。これにより地物の位置を正確に表現できるのです。また、国土地理院が提供する点群データにも緯度・経度・高さの情報が付与されています。

視覚的・計測的な属性情報

色情報(R, G, B)

多くの点群データにはRGB(赤・緑・青)の色情報が含まれており、物体を視覚的にリアルに再現する際に役立ちます。

レーザーの反射強度

レーザースキャナで計測した場合、レーザーが物体に当たって反射した際の反射強度値が付与されます。

解析・処理のための詳細情報

法線ベクトル(Nx, Ny, Nz)

点の集合体から3Dモデルを作成するなどの処理を行う際に、各点の表面の向きを示す法線ベクトルがデータ構造に含まれることがあります。

取得時刻

地理情報システムにおいて、GPSによる点群取得時刻が座標に追加されることがあります。

※取得時刻は座標値そのものではなく、各点の属性として保持されます。GISに取り込む際も属性として扱います。

点群データの取得方法

点群データの取得方法には、計測対象や環境、必要なデータの精度に応じて、多様な技術や機器が使い分けられています。

レーザースキャナによる計測

地上設置型レーザースキャナ

地上設置型レーザースキャナ(TLS:Terrestrial Laser Scanner)は、三脚に据え付けて機器を回転させながらレーザーを照射し、周囲を高精度にスキャンするタイプです。建築物や土木構造物の詳細な点群を短時間で取得できるため、建設・土木測量の現場で広く利用されています。ただし計測範囲は設置位置から見える範囲に限られるため、全体を取得するには場所を変えて複数回計測し、後でデータを合成(レジストレーション)する必要があります。

ハンディスキャナ

ハンディタイプや背負い式のスキャナは、小型かつ軽量で持ち運びが容易なため、人が歩きながら計測を行えます。これらの機器はSLAM(Simultaneous Localization and Mapping:自己位置推定と地図同時作成)技術を利用し、移動しながら周囲の点群をリアルタイムに収集する仕組みです。LiDARやカメラ、IMU(慣性計測装置)といった複数のセンサーを組み合わせることで、屋内や狭い空間でも測定しやすくなります。

近年はLiDARを搭載したスマートフォンやタブレットが普及し、3D点群データを誰でも手軽に取得できる環境が整いつつあります。

モバイルマッピングシステム(MMS)

モバイルマッピングシステム(MMS:Mobile Mapping System)は、車両にレーザースキャナやカメラ、GNSSなどを搭載し、走行しながら周囲の3次元データを取得するシステムです。道路やトンネルといった延長区間を高速かつ効率的に点群化でき、インフラの現況把握に適しています。また、GNSSとIMUを組み合わせて車両の位置と姿勢を追跡することで、高精度な計測を実現します。

航空機・ドローンによる計測

ドローン(UAV)測量

ドローンを活用した点群取得には主に2つの方法があります。レーザースキャナ搭載型は、空中からレーザーを照射して地形や構造物を高精度にスキャンでき、森林や複雑な地形の測量に有効です。

一方、空中写真測量は、ドローンに搭載したカメラで撮影した複数の航空写真を解析ソフトで統合し、3D点群を生成する手法です。解析には(SfM:Structure from Motion)技術が広く用いられ、広範囲の地形把握や土量計算に活用されています。

航空レーザー測量

航空機に搭載したレーザースキャナで地表や建物などを測量し、点群データを生成します。東京都では航空レーザー測量により都内全域の3次元点群データを取得・整備しており、国内で公開されている航空レーザー測量データの中でも最も高精度なものです。

その他の取得技術

既存の点群データ(オープンデータ、データセット)の利用

国土地理院や国土交通省などの公共機関は、インフラ管理や災害対策のために取得した点群データをオープンデータとして公開しており、それを入手して活用することも可能です。

音響測深器(ソナー)

音波を利用して水中や地下の地形・構造物を測定し、点群データとして取得します。特に海洋、河川、ダム湖などで活用され、堆積物や人工構造物の調査に適しています。

点群データの取得から3Dモデル化までの手順

取得した点群データはそのままでは扱いづらいため、次の手順で処理・モデル化します。

点群データの計測・取得

点群データは、地上設置型3Dレーザースキャナ、ドローン、モバイルマッピングシステムなどを用いて取得します。対象や環境に応じて最適な計測方法を選択することが重要です。

なお、3Dレーザースキャナは設置位置から見える範囲しか計測できないため、物体全体を把握するには位置を変えて複数回計測し、後でデータを統合する必要があります。

ノイズ除去・位置合わせ(レジストレーション)

取得した点群データはそのままでは活用が難しいため、専用ソフトで前処理を行います。

まず、人や物体、レーザーの乱反射などによって混入した不要なデータ(ノイズ)を削除します。正確なデータを再現するためにも、ノイズによる精度低下や3Dモデルの品質劣化は防がなければなりません。

また、複数の地点から取得したデータがある場合は、それらを正確に組み合わせる「位置合わせ(レジストレーション)」を行います。この工程によって全体の位置関係が整い、高精度な3Dモデリングが可能になります。

メッシュデータやサーフェスデータへの変換

点群データは座標値と色情報しか持たないため、そのままでは「点の集合体」に過ぎません。3Dモデルとして活用するには、「面」を持つデータ形式に変換する必要があります。

まず、点群データをメッシュ(ポリゴン)データに変換し、形状を視覚的に把握できるようにします。メッシュは点同士を直線でつなぎ合わせるため、カクカクとした見た目になります。頂点数を増やすことで、精度を高める事が可能です。

次に、メッシュデータをサーフェスデータに変換します。これにより、滑らかな曲面を再現でき、CADでも扱いやすいデータになるのです。複雑な構造物の場合は、点群やメッシュを部分ごとに分割して変換することもあります。

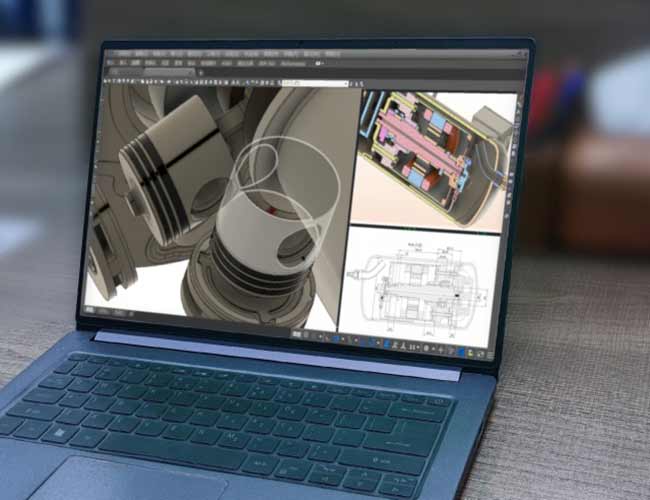

CADへの読み込みと活用

前処理を終えた点群データは、用途やデバイスに応じた形式に変換し、CADやBIMソフトに取り込むことで活用できます。

サーフェス化したデータをCADに読み込めば、3Dモデルの編集や施工管理への利用、2D図面への変換が可能です。取り込む前に専用ソフトで寸法計測や干渉チェックといった解析を行うケースもあります。

点群データの出力形式には、E57・RWP・LAZ・LAS・TZF・PLYなどがあり、利用するソフトや目的に応じて選択します。また、出力された点群データを3Dモデル化しますが、最適なのが「Scan Essentials」です。

Scan Essentials はSketchUpのプラグインで、上で紹介した出力形式のデータならばすべて直接読み込みができます。解析済みデータをシームレスに3Dモデル化できるため、従来の煩雑な変換作業や工数の大幅な削減が可能です。

「Scan Essentials」に関しては、こちらの資料をダウンロードしてご覧ください。

点群データの具体的な活用事例

点群データは、建設や製造、文化財保護、都市計画、防災など多様な分野で活用されている技術です。ここでは、各分野における点群データの具体的な利用方法と、その効果を見ていきましょう。

建設・土木分野

測量・現況把握と図面作成

点群データは、現場の正確な現況をデジタルで捉えるための基礎データとして活用されています。

例えば、古い橋梁やトンネルなど寸法が不明確で図面が残っていない構造物でも、レーザースキャンによる点群から詳細な3Dモデルや2D図面(平面図・断面図など)を精度良く作成できます。

また、ドローンやレーザースキャナで取得した高密度点群から地形モデルを生成すれば、盛土・掘削量や堆積土の体積を迅速かつ正確に算出でき、出来高管理の効率化が可能です。モバイルマッピングシステムを用いた道路の点群計測では、道路台帳の更新や路面状況調査、改良設計が効率化され、実際に約46%の業務効率化を達成した事例もあります。

施工管理と品質確認(出来形管理)

点群データは、施工中の進捗把握や完成後の構造物が設計通りにできているかを確認する「出来形管理」において欠かせない役割を担います。

造成地や構造物を計測し、寸法や勾配を点群データから抽出して設計モデルと突き合わせることで、品質の確保と作業効率の向上を同時に実現可能です。

実際に、鉄筋の出来形確認に点群を用いたケースでは、従来の手測りと比べて作業時間とコストを約73%削減できたという例もあります。

また、点群から基準面を作成し、各点とのわずかな差をカラーマップとして表示することで、コンクリート表面の浮き・剥離・漏水といった不具合の検出にも活用されています。

BIM/CIM連携と設計効率化

点群データは、建設業界のデジタル化(DX)を支えるBIM/CIM(Construction Information Modeling/Management)の基盤と密接に連携しています。

LiDARなどで取得した現場の点群をBIMに取り込むことで、設計図との違いを即座に確認できるため、施工の効率化やミス防止が可能です。

また、改修工事では既存設備や配管の点群を活用し、増設設備との干渉チェックを3Dモデル上でシミュレーションできます。この手法により高価な手戻りを防ぎ、干渉回避の設計工数・期間を約80%削減した事例もあるほどです。

インフラ維持管理・点検

点群データを定期的に取得し、長期的に蓄積・保存することは、インフラ資産の維持管理において極めて重要です。

例えば、橋梁やトンネル、道路などを定期的に3Dスキャンし、時系列で点群データを比較することで、変状の兆候を早期に把握し補修計画に役立てられます。

また、竣工時や施工時の点群をデジタルアーカイブとして保存しておけば、将来の補修設計や維持管理に必要な現況図を現地採寸なしでいつでも利用可能です。

トンネルでは点群と基準面を比較し、差異をカラーマップで可視化することで変形や壁面の劣化を検出することもできます。

製造業分野

製品開発・品質管理

点群データは、製品の精密な形状把握や検査において中核的な役割を果たします。

既存の製品や部品を3Dスキャンして構造を詳細に分析するリバースエンジニアリングでは、リニューアルや新商品の開発に活用されます。

品質管理や検査分野では、点群から3次元CADモデルを作成したり、製造部品の点群と設計モデルを比較して誤差を検証したりすることが可能です。また、サイズや公差(寸法許容差)の計測にも対応できます。その他、レンダリング、マスカスタマイゼーションといったシミュレーション用途にも幅広く応用されています。

工場・プラント設備の設計とメンテナンス

複雑な設備が多い工場やプラントでは、点群データが改修や管理の効率化に役立ちます。

例えば、老朽化して古い紙図面しか残っていない工場でも、3Dスキャナで配管や設備を高精度に計測し、3D図面を作成することで、設備の配置換えや復元を検討する際の重要な基礎資料となります。

文化財のデジタルアーカイブ

点群データによるデジタルアーカイブは、主に貴重な文化財を永続的に後世へ伝えることを目的としています。

例えば、城や寺社、工芸品、美術品といった有形文化財は、経年劣化や地震・台風などの災害によって失われるリスクがあります。これらを3Dスキャンし点群データとして保存しておけば、損失を防ぎつつ将来にわたって情報を継承することが可能です。

また、建造物を修復・復元する際には、文化財登録時点の状況を記録したデータが欠かせません。点群データがあれば、そこから生成した3Dモデルをデジタルアーカイブとして保管することで、修復や保護の基礎資料として活用できます。

実際に、日本各地で建築物記録やアーカイブとして点群データを活用しており、文化財の保全と継承の有効な手段となっているのです。

デジタルアーカイブに関してはこちらをご覧ください。

都市計画

点群データは、都市全体をサイバー空間に再現する「デジタルツイン」の基礎データとして活用されています。

東京都では「スマート東京」の実現に向けて「デジタルツイン実現プロジェクト」を推進しており、その一環として令和4年度から2カ年で都内全域(小笠原諸島を除く)の3次元点群データ整備を進めてきました。さらに、このデータは「都市の3Dデジタルマップ化プロジェクト」に活用され、従来の2D図面を3D化した都市モデルの整備に役立てられています。今後はリアルタイムデータを付加した次世代の地図基盤としての活用も視野に入れられています。

防災・災害対策

都市の点群データは、防災対応力の向上にも大きく貢献します。

先に紹介した東京都の「デジタルツイン実現プロジェクト」では、地形データとして点群を用いた水害シミュレーションが実施され、行政機関の防災訓練や対応力強化に活用されています。

また、公開されている点群データは災害時の被害想定や被害把握に役立ち、災害査定においても現場を点群化することで効率的かつ正確な被害評価が可能です。ドローンによる点群取得は土砂災害現場の被害調査などにも用いられます。

点群データ活用メリット

点群データの活用は、様々な分野で以下のメリットをもたらします。

業務効率化・コスト削減

点群データは、従来の測量や設計業務を大幅に効率化し、プロジェクト全体のコスト削減を可能にします。例えば、一度の計測で広範囲の情報を取得できるため、作業効率が向上し人件費削減につながります。

また、現場業務や設計工程が効率化されることで、経営層の迅速な意思決定が可能となり、工期短縮や手戻り防止、重機稼働などの節約にも効果的です。

掘削土量計算では、点群データから計算した土量と、BIMモデルで計算した土量がほぼ同じであることが実証されたケースもあります。このことから、点群データは高品質な成果物を担保しながら効率化とコスト削減を両立できるというメリットが確認できます。

出典:大林組技術研究所報 建築工事における3次元点群データの活用効果の検証

危険箇所での安全な遠隔計測

点群データ取得技術は、危険な現場での測量を可能にし、作業員の労働災害リスクを大幅に低減します。

例えば、レーザースキャナやドローンを活用すれば、崖崩れの恐れがある急斜面や交通量の多い道路、老朽化した構造物の高所など、人が立ち入り困難または危険な場所でも安全にデータを取得できます。

また、上空からの測量によって高所作業や急傾斜地での測点設置も不要となり、墜落などの重大事故リスクを限りなくゼロにすることが可能です。

設計精度向上と施工ミス削減

点群データは現場の「ありのままの姿」をデジタル化することで、高精度な設計・施工を可能にします。

設計図が残っていない場合でも、現場を直接スキャンして3Dモデルを作成できるため、図面作成コストや改修工事の工数削減が可能です。また、寸法や形状を正確に把握できるため、従来の測量よりも精度の高い2D図面を作成できます。

データの長期保存と再利用

点群データは、現場の情報をデジタル記録として長期保存・蓄積でき、将来にわたって活用できる重要な資産となります。

構造物を定期的にスキャンして時系列で比較すれば、経年変化を早期に把握でき、補修計画の立案に役立ちます。

また、竣工時のデータを保管しておけば、補修設計時に再度現地採寸を行う必要がなく、図面が紛失しても当時の状況を再現可能です。

点群データ活用における課題

点群データの活用は高精度な情報をもたらす一方で、課題も伴います。ここでは、処理・管理の負担やソフトウェア連携、導入コストといった主な課題について見ていきましょう。

データ量の多さによる処理・管理の負担

点群データは非常に高密度な情報の集合体であるため、ファイルサイズが巨大化し、処理や管理に大きな負担がかかります。

小規模な現場でも数百MB、大規模であれば数十GB、場合によっては100GBを超えることもあり、一般的なPCでは処理が困難です。そのため、高性能なPCや大容量ストレージの確保、専用ソフトの導入が求められます。

また、生の点群データには人やモノ、レーザーの乱反射によるノイズが多く含まれ、精度やモデル品質に悪影響を与えるため、手間のかかるノイズ除去作業が不可欠です。

サイズの大きなデータは、関係者間での共有や閲覧を難しくし、点の密度を高めすぎると生成や表示に時間がかかり作業効率を下げるという課題もあります。

導入コストがかかる

点群データの活用には、初期導入時の高額なコストがかかるケースもあります。

例えば、高性能な3Dレーザースキャナの購入費用、点群処理ソフトのライセンス料、データ処理用ハードウェアなど、多方面で導入コストがかかります。

おおよそでは、一般的な地上型レーザースキャナは数百万円~数千万円、ドローンLiDARは数百万円規模の投資が必要となるため、特に中小企業にとっては大きなハードルだと言えるでしょう。

ソフトウェア連携と専門知識の必要性

点群データは汎用的なファイル形式ではないため、活用には専用ソフトと専門的な知識やスキルが不可欠です。

多くの場合、点群データは専用ソフトでなければ開けず、CADで利用するには適切な形式へ変換しなければなりません。異なるソフトやシステム間で共有する際には互換性の問題も生じやすく、編集作業に手間取るケースもあります。

また、前述のように点群を図面化するには専用ソフトでメッシュやサーフェスに変換する工程が必要であり、この処理や編集には高度な専門知識が欠かせません。そのため、点群データを最大限活用するには、ソフト環境の整備に加え、人材の育成やトレーニングといったコストも発生します。

点群データを3Dモデル化するなら「Scan Essentials」

Scan Essentialsは、点群データをSketchUp上で直接インポートできるプラグインです。ここでは、Scan Essentialsの特徴や活用方法について見ていきましょう。

「Scan Essentials」とは

Scan Essentialsは、点群データをSketchUp上で直接活用できるプラグインで、点群を基にした効率的な3Dモデリングを実現します。

E57、RWP、LAZ、TZF、LAS、PLYなど幅広いファイル形式に対応しており、3Dスキャナやドローン、LiDARセンサー、モバイルマッピングシステムで取得した点群データをインポート可能です。また、複数の点群データを扱うこともできます。

ただし、SketchUpに取り込む前にレジストレーションを済ませておく点だけ注意しましょう。

SketchUpで作成したモデルと点群を組み合わせたり、点群を参照しながら新規モデルを構築したりすることも可能です。点群を含むSketchUpモデルをLayOutに転送すれば、寸法記入や参照などの作業にも使えます。

Scan Essentialsを活用すれば、従来は変換作業や外部ソフトを必要としていた点群データの利用を、SketchUp環境内でシームレスに行えるようになります。

Scan Essentialsの詳細を知りたい方は資料をダウンロードしてご覧ください。

「Scan Essentials」の活用事例

課題

デジタルツールや3Dスキャン技術を導入する以前、堂宮大工の現場では多くの課題を抱えていました。

部材の納まりを確認するためには原寸図を手描きで作成する必要があり、規矩術を駆使した高精度な作業が求められましたが、出張先では製図板を広げるスペースも限られ、作業環境に制約がありました。

当時の点群データ技術は膨大で扱いづらく、加工や編集が難しかったため、測量補助にとどまっていました。重要文化財の耐震補強図面の作成でも足場を組んで手作業で実測するしかなく、時間と労力が大きな負担に。さらに、経年変形した建物では現況図だけで竣工当初の形状を把握できず、破損図からの再現も困難でした。

導入効果

3Dスキャンと3Dモデリングの導入により、伝統建築の設計・改修プロセスが大きく変わりました。Trimble X7で取得した点群データを処理ソフトで整え、Scan Essentialsを介してSketchUpに取り込むことで、現況を反映した3Dモデルを作成。そこから耐震診断用の図面までを一貫して制作できるようになり、補強検討の効率と精度が大幅に向上しました。

成果物は単なる破損図ではなく、竣工当時の姿を推定した3Dモデルを現況と重ねて提示できる点が特長です。これにより、従来の「点群データを渡すだけ」という手法から脱却し、より価値の高い成果物を提供できるようになりました。

さらに、SketchUpの操作性とコスト面の優位性も評価され、社寺彫刻のモデリングやデジタルツイン構築など、職人技とデジタル技術を融合した新たな活用が広がっています。

本事例の詳細はこちらをご覧ください。

Scan Essentialsが付属しているSketchUpはこちら。

SketchUp Studio サブスクリプション Windows版 標準パック

SketchUp Pro Advanced Workflows サブスクリプション

SketchUp Pro Scan サブスクリプション

まとめ

点群データは、従来の測量や設計業務を大きく効率化し、施工精度の向上や工期短縮、コスト削減を可能にする技術です。建設・土木から製造業、文化財保存、都市計画、防災まで、幅広い分野での活用が進んでおり、現場のDXを支える重要な基盤となっています。

一方で、データ容量の大きさや処理に必要な専門知識、高額な導入コストといった課題も存在します。それでも、点群データの持つ高精度な記録性と再利用性は、将来的なインフラ維持や社会のデジタル化に欠かせない技術として、今後ますます活用の場が広がっていくでしょう。

-

3Dモデリングとは?仕組みや作り方、ソフトの選び方までを徹底…

3Dモデリングとは?仕組みや作り方、ソフトの選び方までを徹底…

2026.02.06

3Dモデリングは、建築・製造・ゲーム・医療など、今やあらゆる分野で必要とされる“ものづくりの基盤技術”です。 し

-

建築パースとは?制作方法や必要なスキルなどを解説!…

建築パースとは?制作方法や必要なスキルなどを解説!…

2026.01.19

建築パースは、建物の「完成後の姿」を立体的に伝えるための重要な表現手法です。 プレゼンや設計検討に欠かせない存在

-

建設DXとは?課題を解決する建設DXのメリットや活用される技…

建設DXとは?課題を解決する建設DXのメリットや活用される技…

2025.12.23

人手不足の深刻化や長時間労働、低い生産性など、日本の建設業界は複数の構造的な課題を同時に抱えています。こうした状

<株式会社アルファコックス>

建築・土木・インテリア関連CG・

3Dモデルソフトウェアの販売・サポート